ログイン

会員登録がお済みのお客様

会員の方は、登録時に入力されたメールアドレスとパスワードでログインしてください。

会員登録されていないお客様

会員登録をすると便利なMyページをご利用いただけます。また、ログインするだけで、毎回お名前や住所などを入力することなくスムーズにお買い物をお楽しみいただけます。

会員登録時に「登録確認のメール」が届きます。

携帯・スマホなどでお申し込みの場合、info@ginken.jpのメールが受け取れる設定をお願いします。

会員登録時に「登録確認のメール」が届きます。

携帯・スマホなどでお申し込みの場合、info@ginken.jpのメールが受け取れる設定をお願いします。

金融機関職員がゼロから学ぶ サイバーセキュリティ対策講座

商品コード:513700645

販売価格(税込):

9999999

円

サイバー攻撃は今や対岸の火事ではなくなっています。特に金融機関は、膨大な顧客データと資金を扱うことから、国家レベルの攻撃者やランサムウェア攻撃等の標的となる事例も増加しており、実際に深刻な被害を受ける企業が相次いでいます。

「インターネットを遮断しているから問題ない」と、自分ごとと捉えていない金融機関も多いのですが、イントラネットを採用している医療機関が、わずかなセキュリティの脆弱性を突かれてサイバー攻撃を受け、被害に遭遇している事例があることからも、安心できる状況にはありません。両者に共通するのは「秘匿性の高い個人情報」を取り扱っているため、標的になりやすいことです。

ランサムウェア攻撃により全システムが停止し、経営陣が責任を問われるなどの事態は、他業界では現実に起きており、サイバー攻撃に備える態勢が不十分な金融機関は、顧客・取引先・投資家・規制当局からの信頼を失いかねません。サイバーリスクは経営を脅かす重大リスクとなっているのです。

そして対策は「セキュリティ部門だけ」の問題ではなく、組織全体の理解と行動が不可欠です。現場での意識の低さや対応ミス、判断の遅れが被害を拡大させる要因となるため、全職員が共通の知識を持ち、サイバーリスクを“自分ごと"として捉えることが、今求められています。

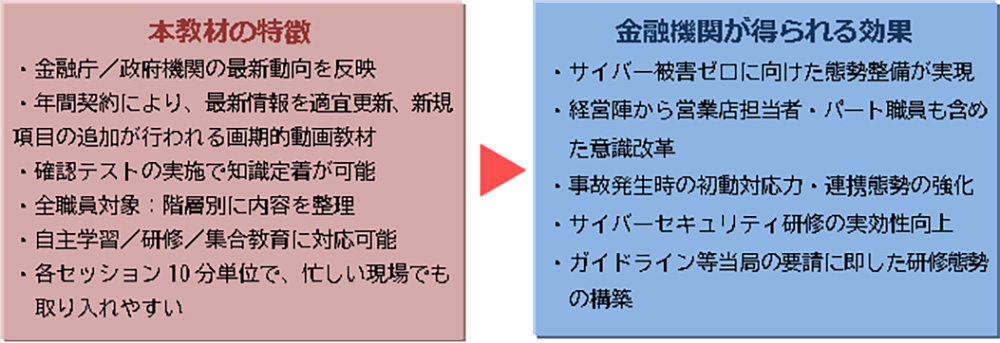

本教材は、そうした課題に真正面から向き合い、全職員の意識と行動を変えるための動画教材です。

金融分野におけるサイバーセキュリティガイドラインに対応

法人様専用サービス。個人での利用はできません。